根据国家癌症中心2017年发布的最新调研数据,中国每年新发400多万癌症病例中,60%的患者在确诊时已经进入中晚期,意味着他们已经错失了癌症治疗的最佳时期,患者5年生存率相对较低——只有38.9%,而美国是68.0% 。其中一个重要的原因是,我国的癌症早筛还不普及,癌症诊断目前主要依靠组织活检、影像学检测等:前者往往为侵入式操作,对病人体质要求较高;后者又对早期肿瘤的识别力较低。

来自百度

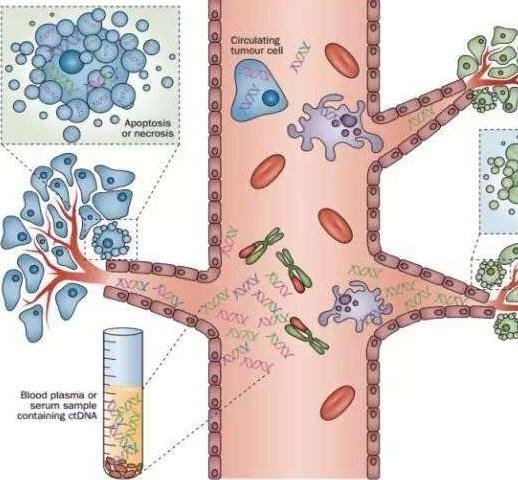

可以说,肿瘤液体活检技术带来的是一个价值万亿的蓝海市场。不过,该技术目前还面临着信息含量低、测序噪音高、器官溯源难这三大瓶颈。36氪近期接触的思勤医疗2018年年初成立,定位于癌症早期筛查生物科技公司,目前已在深圳自建了实验室,并自主研发了一款泛癌种早筛产品思康宁——能通过分析ctDNA片段癌症基因突变和其他多组学指标,并采用多变量算法结合大数据和人工智能判断有无癌症并对癌症进行定位。

根据创始人茅矛博士介绍,一方面,思康宁能检测是否有癌症,另一方面也能对癌症受累器官进行溯源。其核心技术主要在3个方面:提高分辨率;降低噪音——通过一套算法识别血液中的干扰因素(可理解为出现在正常人身上的生物标记物);再通过机器学习总结标记物与受累器官的关系规律,从而进行溯源。据悉,其算法的训练数据主要来自于公开数据集,上述技术已申请了2项美国专利。

在商业化方面,茅矛表示,前期主要是为体检中心和保险公司提供点对点的癌症早筛血液检测的解决方案;渠道方面,茅矛介绍到,公司将对标无创产前筛查(NIPT)类企业,主推医院的检验科室、体检中心。

目前国外已有不少生物技术公司在致力于癌症早筛,包括美国Illumina旗下的癌症早筛公司Grail、液体活检公司Guardant Health、Freenome等。国内也有诸如基准医疗、海普洛斯、臻和科技、吉因加等将液体活检技术应用于癌症早筛的公司。

从商业化的进度来看,2015年FDA批准罗氏基因检测产品Cobas用于EGFR基因突变的检测,2018年2月FDA授予Guardant的液体活检检测 Guardant360进入快速审批途径;CFDA今年陆续批准艾德生物人类EGFR基因突变检测试剂盒、燃石医学NGS癌症多基因检测试剂盒、诺禾致源的肿瘤试剂盒。不过它们都应用于筛选适合接受靶向药物治疗的患者,区别于思勤的应用场景。

团队方面,创始人&CEO茅矛为医学博士,曾担任华大基因CSO,指导研发、癌症业务和投资并购工作;还曾在药明康德资深副总裁、在亚洲癌症研究组织任总裁,以及在默沙东任分子分析和药物基因组学研究实验室任主任。联合创始人&COO张锋也是医学博士,曾在伦敦大学国王学院、圣托马斯医院和英国皇家肿瘤研究所任基因流行病学研究员和高级生物信息师;后加入默克公司担任副总监,后又任职药明康德总监和明码科技全球运营总监。联合创始人&CFO郝舒佳是北京大学MBA,曾任职于比亚迪财务部,后加入华大基因财务中心,历任集团资金部资金主管、华大基因香港研发中心财务经理、集团FSSC资金总监。

目前,思勤医疗正展开A轮融资,主要用于研发投入,商务推广等方面。公司曾于今年2月获得来自松禾创新、创赛基金的千万元级天使轮融资。

来自 36氪